人間が幸福を感じるための要素の中に「没頭」があり、没頭することによって上機嫌で居続けることができます。

この本では「没頭する」という意味や、具体的な方法がまとめられています。

難しい微妙なニュアンスを見事に言語化されていました。

ワクワクして目が覚めて、夜満ち足りて寝る

予防医学という学問は多くの人が幸せになるための学問で、そこで定義される幸せとは「ワクワクして目が覚めて、夜満ち足りて寝る」というもの。

なんという希望に溢れた言葉。

しかし人間は年齢を重ねて経験を積むことでワクワクすることが難しくなっていきます。本当にそうなのでしょうか。

例えば、料理はやればやるだけうまくなるから、50年後は絶対に今よりうまくなっています。

同じように、「楽しんで生きる」ことも20歳のときよりも40歳になったときの方が絶対にうまくなるはず。

没頭=フロー

没頭を別の言葉で言い換えるとフローという言葉でも表現できます。

- 目標が明確

- 迅速なフィードバックがある

- スキルとチャレンジのバランスがとれたギリギリのところで活動している

以上とき、人間はフロー状態に入りやすくなるそうです。

物事を始めるときは多くの「別の方法」を用意しておくといい

例えばランニング。続けようとしても一つの方法だとすぐに飽きてしまったり、三日坊主で終わってしまうことも多いでしょう。

だからいくつか方法を用意しておいて、この方法が駄目なら次はこの方法を試してみよう、と試すことが大切。

- ランニングシューズを買ってみる

- 夜・朝に走ってみる

- スマホアプリでランニングを記録してみる

- 帰りにあの店でパンを買おう

とか何でもいいです。

これがだめなら次はあの方法、と思えることでリラックスできるし、自分で自分を追い込むこともなくなります。

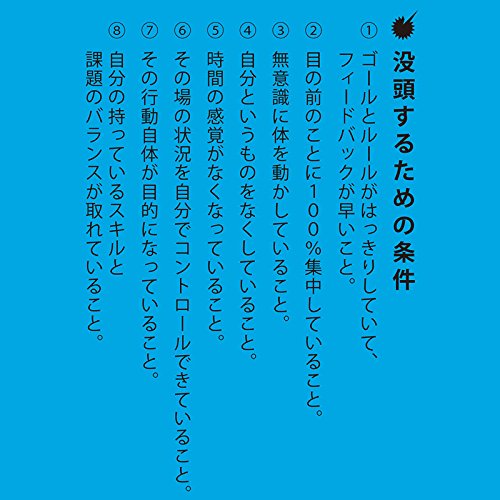

没頭するための条件

フロー状態の要件とは、

- ゴールが明確で、進捗が即座にわかる

- 専念と集中、注意力の限定された分野への高度な集中(眼の前のことに100%集中できていること)

- 活動と意義の融合が起こる(無意識にからだを動かしていること)

- 自己の認識や自意識の喪失(自分というものをなくしていること)

- 時間間隔の歪み(時間の感覚がなくなっていること)

- 状況や活動を自分でコントロールしている感覚(その場の状況を自分でコントロールできていること)

- 行動そのものに本質的な価値を見出している

- 能力の水準と課題の難易度とのバランスがいい

その場の状況を自分でコントロールできていること

受け身の行動はフロー体験を導きません。

どんな行動も自分でその状況をコントロールできていることが、没頭するためにはとても大切なこと。「その行動を支配すると」でも言うのか。

例えば、ラーメン屋に並ぶ行列はその状況をコントロールできないから、並ぶという行為自体には没頭することができません(並んでいるときのワクワクとかはまた別の話)。

本書ではジェットコースターとレーシングカートの差と表現されているがまさしくそうで、自分で主体性を持ってそのものごとに取り組めるかどうかが重要。

「責任を持つと人生が楽しくなる」理由がそこにある。責任ある立場って辛いだけだと思っていたけど、没頭に近づいていると思うことでとてもポジティブになれる。

この発想は新鮮でした。

フローに入らないと死ぬという極限の状況

エクストリームスポーツというものがあります。

ものすごい切り立った雪山でスノボをしたり、6階建てのビルの高さくらいの波でサーフィンをしたりする競技で、それらの選手たちはミスをすると生命に直結するため、無事に帰ってくるためにはゾーンに入るしかありません。

凡人の生活でそこまで極限の状況に追い込まれることは滅多にないけれど、例えば究極の人見知りの僕が、新卒時代に営業の仕事で一般宅のインターフォンを次から次へと押しまくることができたのは、間違いなくやらないと生きていけないから、という理由があったからです。

今から思うと、ただただその行為に没頭できていたのだと思う(成果は聞かないでくれます?)。

希望は絶望のあとにしか現れない

今が辛くても止まない雨はないから頑張ろう、っていういい言葉を言いたいわけではなくて、これも没頭と深く関わっています。

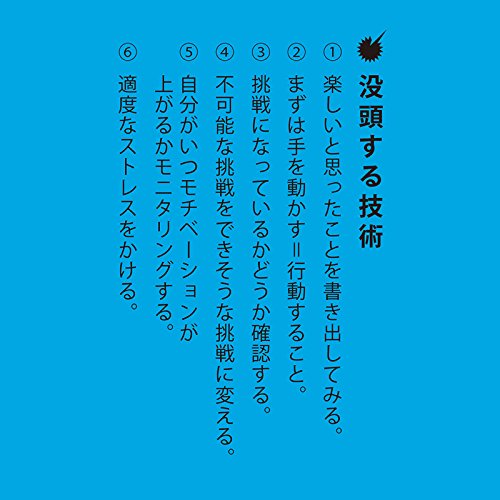

没頭する具体的な方法は以下のとおり。

- まずはストレスをかける(交感神経)

- 次に一気にリラックス(副交感神経)

- 目の前のやるべきことに集中する

このフローを言い換えると①不安→②開き直り→③没頭。

だから、今、不安でいるということは没頭の入り口だと分かると、とても気持ちが楽になります。

そもそも不安とは、自分にとって価値のあることにしか生まれない感情。そしてそれに立ち向かわないと没頭は訪れません。

仕事の多くはそう。こんな企画通るだろうか、またダメ出しを食らうんじゃないかと不安になる。刻々と近づくタイムリミット。そして開き直ってえいやっで進めると、案外うまく進んでいったりします。

その後は、ただひたすら目の前の仕事、すべき仕事に注力するだけ。ひとつのプロジェクトが終わりあとで振り返ったとき、「あのときは没頭していたな」と思えることがあります。

それはすごく幸せなことです。

モチベーショナルインタビュー

ニコ生の「プラスの感情にだけプラスのフィードバックがあって、マイナスの感情にはスルーされる」という作法に近いものとして「動機づけ面接(モチベーショナルインタビュー)」というものがあるそうです。

人間はやれと言われたらやらない動物である、という大前提で、やるなと言われたらやるわけでもない。だから説得は無意味。

ではどうするかというと相手に喋らせて、プラスの言葉が出てきたらうなずき、マイナスの言葉はスルーするという反応は繰り返します。

そうすると、次第に眠っているプラスのモチベーションの言葉が出てくるそうです。その断片を拾い上げ、プラスの部分を強化していくの手法がモチベーショナルインタビューです。

悩んでいることを自覚せさせ、でも自分の中にプラスの動機が眠っていることをうまく引き出します。

結局、不安から没頭に移るには行動しかない

不安から没頭に移る過程で通過する「開き直り」とは決断です。

決断するということは行動に移すということで、行動こそが不安から没頭に移る唯一の方法です。

だから決断できるようになるための自分ルールがあると、不安から没頭に移ることが今よりも容易になります。

自分ルール、考えてみました。

僕の場合「これまでの自分になかった要素が含まれていた、未来が一瞬でも思い描けたら行動すれば良い。今よりも悪くなることはない」という思考でしょうか。

もちろん金銭、体力、実力など様々な要素を検討しなければいけないけど、そもそも不安という土俵には、選択肢として決断できるものしか上がってきません。

だから、できるだけ決断のハードルは下げる自分ルールをつくることができたら、不安から没頭に移りやすくなると思う。

この自分ルール=開き直る方法はこれからも考えていきたい。

没頭していない人を見るのは辛い

人間は人が反応させているものと同じニューロンが反応するようになっています。

例えば、スポーツ観戦に熱くなれるのは本気で勝ちたいという選手の没頭を私達が感じられるから。

だから無気力試合に対してもちろん観る方も熱くなれない。

没頭していない人を見ているのは辛い。

ダルそうに仕事をこなしている人、義務的にタスクを消化している人を見ているよりも、没頭している人を応援したくなる。

逆に言えば、自分が没頭していれば、周りの人は辛いとは感じないし、応援してもらえる可能性が高くなると思います。

今、この瞬間をモニターする

最近同じような話を聞く機会がありました。

それは、スポーツでパフォーマンスを発揮するための考え方です。

目の前のやるべきことに注力すること。ホームランという結果は結果で、100%コントロールできるものではない。ビギナーズラックというものがあるが、それは目の前の行為自体を全力で正しくやろうと(そのときは意識はしていないけど、とにかく夢中で)したとき、結果として与えられるもの。

没頭するときもこの瞬間について考えることが大切。

- 今、自分がこの本から学んだことをまとめているこの行為に集中する

- 今、かなり筆が進んでいる

- あとから振り返ってもかなり没頭していたと言えると思う

- まとめるということ、自分の言葉で表現することに注力している。

この「今すべきこと、この瞬間をモニターする」状態がとても大切なことなんだ。

コメント